外に向かって発信する「新しい地元学」を確立したい ~「釜石の誇り」から「日本・世界の中の釜石の誇り」へ!~

プロフィール

1962年 仙台市生まれ

1991年 東北大学大学院工学研究科修了.工学博士.

同年 岩手大学工学部助手

1995年 同地域共同研究センター専任助教授をへて

現在 理工学部准教授

専門は流体工学.1995年頃から技術史研究を開始.

内閣官房「稼働資産を含む産業遺産に関する有識者会議」委員

文化庁「文化審議会」専門委員

日本機械学会「機械遺産委員会」委員長

釜石市立鉄の歴史館 名誉館長

小野寺英輝・岩手大学准教授は「明治日本の産業革命遺産」のユネスコ世界文化遺産登録に際して、東北地方で唯一の構成資産である橋野鉄鉱山(岩手県釜石市)の価値を調査・検証し、登録実現につなげた功労者の一人。コロナ禍の最中で迎えた登録5周年の節目の今年、貴重な構成資産群のこれからの保存・継承・活用はどうあるべきか。小野寺先生が語ったキーワードは「新しい地元学」の確立と啓発である。

■地域の人たちにのしかかる負担をどう軽減するか

--今年(2020年)は世界遺産登録から5年目の節目の年になりますが、功労者のお一人である小野寺先生は今、どのような思いを持たれていますか?

小野寺 ひと言で言えば、あっという間でしたね。2015年7月のユネスコ世界遺産委員会の様子を私はずっとネット中継で見ていました。1日目、韓国の反対で予定通りには行かず、それでも2日目に議長がハンマーを振り下ろし、ようやく世界遺産リストへの記載が承認された。ハンマーを振り下ろすときの議長のほっとしたような顔とともに、私自身もホッとしたことをよく覚えています。

あれから5年経ち、東京・新宿に「産業遺産情報センター」もオープンし、私も先日、見学させていただきました。いろいろな課題があることは承知していますが、これでイコモス(国際記念物遺跡会議)から与えられていた“宿題”も果たし、一応の区切りが付いたのではないかなという感想を持っています。

写真:産業遺産情報センター

--地元・釜石での受け止め方はいかがですか?

小野寺 コロナ禍もあって私もここ1年くらいは釜石に足を運んだり、地元の方々と接したりする機会はあまりないのですが、5周年といっても目立ったことは少ないという印象です。地元メディアの扱いもそれほど大きくはなかったですし、率直に言うと、むしろ地元の方々は少し疲れている面がなきにしもあらず、という印象を持っています。

--というと、具体的にはどういうことでしょうか?

小野寺 橋野鉄鉱山がある場所は過疎地でして、地域の人々が頑張ってくれているのですが、どうしても地元の人たちに過重な負荷がかかってしまうんですね。もちろん釜石市も努力されていますし、手を上げてボランティアガイドをされている方もいらっしゃいますが、どうしても橋野地区の人たちに頼ってしまうところがある。今後釜石全体、ひいてはもっと広域で支え、活動を広げていく方策を探ることが大きな課題になると思います。

釜石の場合、他の構成資産からかなり離れて橋野鉄鉱山だけがポツンと登録されているので、23の構成資産がある「明治日本の産業革命遺産」全体のストーリーの中での釜石の位置付け、釜石が果たした役割という捉え方が十分に浸透していないように感じます。橋野鉄鉱山はこれだけで世界遺産なのではなく、あくまでも「明治日本の産業革命遺産」という世界遺産の1つの構成資産。どうも、そのあたりの理解がまだまだ足りない印象です。

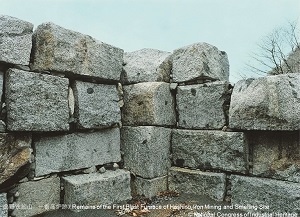

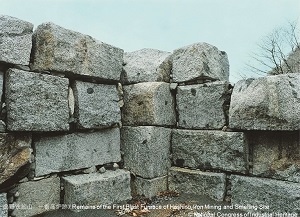

写真:左上から順に、橋野鉄鉱山一番高炉跡、二番高炉跡、三番高炉跡

--その点に関連して、小野寺先生は釜石での「地元学」プロジェクトに主体的にかかわってこられましたね。まさにこれがキーワードがと思うのですが、改めて「地元学」とは何か、教えてください。

小野寺 自分が生まれ育ち、暮らす地域のことをもっとよく知る。それが「地元学」の基本です。過去を学び、知ることで、今の地域ができたことを実感できれば、誇りも生まれます。少子高齢化で子供たちが減っている中で難しくなっているのは確かですが、要するに「地域の宝」を再発見することです。

子供たちの学習活動で言えば、昔は地域の歴史などいろいろなことを発掘してきて、その成果を模造紙にまとめて発表する。そんな取り組みがどこの地域、学校でも行われていましたよね。地元の自治体でもわかっていなかったことを、子供たちが自分の足で地域を丹念に歩いて写真に撮って、埋もれていた事実を発見、発掘した。そんなビックリするようなことすらありました。ところが、今はもう人口が減り、大人たちは高齢化し、子供の数も減ってきて、地域全体にそんな余力がなくなっている。ですから、もっと別な形で「新しい地元学」を構築していかなければならないと考えています。

--何か具体的なアイデアはあるのでしょうか?

小野寺 例えば、子供たちに地域のことをもっとよく知ってもらい、地域のガイドをやれるようにする。地元のことを外に向かって発信し、伝えていく。これまでは模造紙にまとめて、地元の人たち向けに学習成果のような形で発表していただけでしたが、これをもっと県外に、全国に、さらには世界に向かって発信する起点とする。これが、これからの地元学だと思います。一例を挙げれば、宮城県の松島地区では地元の高校生たちが胸にボランティアガイドのバッジを付けて、休みの日などに観光客のガイドをやっています。そうしたシステムを創りあげているんです。このような活動を通じて、子供たちは地元の宝についてより深く知ることができる。さらには将来、地元を出て行った後でも、離れた場所で出身地の宝、誇りについて語り、発信していくことができるようになります。それがこれからの地元学の姿であり、釜石もそんな風になっていければいいなと思っています。

--従来は地域の中で完結していた、あるいは留まっていた活動をもっと外の世界に向けて広げていく。その過程では、知識がどんどん深まっていくというメリットもありそうですね。ただ、これはこれで大変なエネルギーが要りますね。

小野寺 確かに最初は大変かもしれませんが、基本的なものは既にあるわけで、うまく回り出せば、子供たちから次の子供たちへと世代間の継承もなされていくことにもなります。東日本大震災での津波被害を語り継いでいく「語り部」の活動と、同様なことだと思います。

Vol.61

「明治日本の産業革命遺産」世界文化遺産登録10周年お祝いメッセージ

一般財団法人産業遺産国民会議 理事

デューク・エステート株式会社 代表取締役社長

Vol.60

「明治日本の産業革命遺産」世界文化遺産登録10周年お祝いメッセ―ジ

一般財団法人産業遺産国民会議代表理事

(九州旅客鉄道株式会社 名誉顧問)

Vol.59

~産業遺産情報センターの主任研究員として、文化遺産の魅力を発信~

産業遺産情報センター主任研究員

日本鉱業株式会社 名誉顧問

釜石応援ふるさと大使

Vol.58

世界遺産を守っていくために必要なのは本質的なことを見落とさない視点

一般財団法人長崎ロープウェイ・水族館理事長

前、長崎市世界遺産推進室室長

Vol.57

日本の未来のために今を生きる~明治日本の産業革命遺産の使命は「先人のスピリットを活かしていけば日本は救われる」という気づきと勇気を与えること

Vol.56

明治日本の産業遺産は日本の誇り~先人たちの歩みを知ることは日本の教育を見つめ直すことに通じる

フジサンケイグループ 代表

株式会社フジ・メディア・ホールディングス取締役相談役

株式会社フジテレビジョン 取締役相談役

Vol.55

世界遺産登録までの道のりは、山あり谷ありだった~人の縁という運に恵まれ、救われ、道を拓いて~

日本港湾空港建設協会連合会 顧問(元、一般財団法人 港湾空港総合技術センター理事長)

Vol.54

『侍が、カンパニーへ』という歴史的流れは日本の誇り~明治日本の産業遺産の中心的存在である長崎がリードして次世代へつなぐ

Vol.53

日本で初めて反射炉を作った佐賀藩、洋式海軍の拠点だった「三重津海軍所」~世界遺産登録に注いだ情熱を次世代に繋ぎたい。

前、佐野常民記念館(現、佐野常民と三重津海軍所跡の歴史館)館長

Vol.52

八幡製鉄所は、今も世界最先端のものづくりを作り続ける現役製鉄所

一般財団法人産業遺産国民会議 理事

特定非営利活動法人 里山を考える会 理事

Vol.51

吉田松陰や幕末の志士たちの熱き想い、急速な産業化を通して日本を支えた優れた功績 ~ 松陰神社には明治維新に至る歴史をきちんと伝えていく使命がある

Vol.50

稼働資産「三池港」を世界遺産にする秘策とは。

Vol. 49

明治日本の産業遺産に関する保全マニュアルの重要性とは?

Vol.48

金属学の視点から紐解いて明らかになった産業史の真実~日本人の聡明さ、勤勉さ、不屈の精神を次世代へ伝えることが明治日本の産業革命遺産の使命~

Vol.47

明治日本の産業革命遺産は偉大な教材、覗けば見えてくる様々な世界

元新日本製鐵株式会社社員、世界遺産登録推進室産業プロジェクトチームメンバー

Vol.46

鹿児島から始まった鉄の歴史が日本の近代化を飛躍的に前進させた~薩摩人のバイタリティを、未来に生きる若い世代に引き継いでいきたい~

Vol.45

吉田松陰が工業教育論を説き、命がけで英国へ渡った長州ファイブを輩出~誇らしき萩スピリットを後進へとつなげるために~

Vol.44

三角西港を作った先人の知恵、技術、行動力を子供たちの代へと継承していきたい~コロナ後も続く未来を見据えて今できることに全力で取り組む~

Vol.43

官営八幡製鐵所は「1枚の古写真」から世界遺産になった!~元日鉄マンが明かす、"登録前夜"のとっておきのエピソード~

Vol.42

外に向かって発信する「新しい地元学」を確立したい ~「釜石の誇り」から「日本・世界の中の釜石の誇り」へ!~

Vol.41

観光ガイド歴18年、あふれ出る"三角西港愛"~世界遺産登録はゴールではなく、新たな出発点~

Vol.40

韮山反射炉とともに「刻」をきざむ~物産館&レストラン事業で"反射炉観光"の魅力度アップ~

株式会社蔵屋鳴沢 代表取締役社長

一般社団法人伊豆の国市観光協会会長

Vol.39

運命に導かれて軍艦島デジタルミュージアムを設立~明治日本の産業革命遺産の価値を広く深く伝えるために、自分にできることを始めて、続けて、やり切りたい~

軍艦島コンシェルジュ取締役統括マネージャー

軍艦島デジタルミュージアムプロデユーサー

Vol.38

産業遺産の主役は「人」~世界遺産登録を経て再認識した故郷の素晴らしさ~

Vol.37

すべては長崎の経済発展のために~海運業の枠を超え、長崎の文化や産業遺産の歴史を伝承~

Vol.36

釜石の奇跡と、震災を乗り越えて~世界遺産登録という大きなチャンス~

Vol.35

韮山反射炉とともに後世に伝えたい「850年の歴史資料」 ~待望の新・収蔵庫が完成、保存・修復・活用に弾み

Vol.34

不屈の開拓精神と先人のパワーで時代を切り拓いた歴史~後世へ受け継がれる希望と大きな力~

Vol.33

軍艦島は「地球と人類の未来への警告のメッセージ」~元島民ガイドが訴える想いと願い~

Vol.32

「シンクロニシティー」が生んだ世界遺産登録という奇跡~想いの強さが志ある人々の共感を呼び起こした!~

エム・アイ・コンサルティンググループ株式会社 代表取締役

Vol.31

日本の人達にパワーを~明治日本の産業革命遺産の使命~

渡辺プロダクショングループ代表・株式会社渡辺プロダクション名誉会長

Vol.30

産業遺産の歩みを"100年後を生きる人々"への希望に

Vol.29

"21世紀の薩摩ステューデント"よ、未来を創れ!~旧集成館は鹿児島観光の情報発信拠点~

Vol.28

各地域に着実に広がる「つながりあるストーリー」という意識~保全管理・インタープリテーションのあり方には課題も~

サラ・ジェーン・ブラジル(Sarah Jane Brazil)氏

Vol.27

《為せば成る為さねば成らぬ何事も》~人とつながるための勇気や行動力を~

特定非営利活動法人 九州・アジア経営塾 理事長兼塾長

株式会社SUMIDA 代表取締役

Vol.26

「日本人として、世界に対して誇りを持って発信できる世界遺産」〜内閣官房・有識者会議の流れを決したジャーナリストの視点〜

Vol.25

クラシックカーが「明治日本の産業革命遺産」を走る!~2019年、九州で「ラリーニッポン」を開催~

Vol.24

着々と進む"世界遺産周遊ルート"の整備・振興 ~推進協議会、多彩なプロモーションで世界に向けて魅力発信!~

明治日本の産業革命遺産世界遺産ルート推進協議会会長

一般財団法人産業遺産国民会議理事

(九州旅客鉄道株式会社 相談役)

Vol.23

「遺産観光」の振興に向けたルート整備にいっそうの力を~忘れ難い故郷・呉への空襲と広島原爆の記憶~

一般財団法人産業遺産国民会議 代表理事

(公益財団法人資本市場振興財団 顧問)

Vol.22

世界とつながる町~"長崎のたから"を"世界のたから"へ~

Vol.21

「ICOMOS-TICCIH共同原則」の真価問われる"世界の実験場"~日本政府が推進する新たな保全へのチャレンジ~

Vol.20

忘れ難いS・スミス氏との激論の日々 ~異文化の中で出会った"なじみ深い19世紀の産業遺産"~

Vol.19

歴史や文化を継承することは、次世代の技術革新を生み出す~"使いながら残す"に道を開いた「明治日本の産業革命遺産」~

Vol.18

シリアル登録方式の保全管理に新たな道を拓いた「明治日本の産業革命遺産」-- 今後の大きな課題は「記憶と理解を引き継ぐ人材研修」

ヘリテージ保全並びに世界遺産の専門家としてグローバルに活躍する国際コンサルタント

ダンカン・マーシャル(Duncan Marshall)氏

Vol.17

ジャイアント・カンチレバークレーンと小菅修船場跡の3Dデジタル・ドキュメンテーション

The Glasgow School of Art’s School of Simulation and Visualization、データ・アクイジション責任者

Vol.15

「スコティッシュ・テン プロジェクト」によるデジタル文書化

ヒストリック・スコットランド

スコティッシュ・テン プロジェクト・マネージャー

Vol.14

富士山と韮山反射炉、2つの世界遺産を一望できる茶畑の丘 --次の夢は「子どものためのミニ反射炉」で体験学習

Vol.13

登録までの道のりと資産の今後を見つめて

ロイヤル・カレッジ・オブ・アート副学長・評議会議長

イングランド・ウェールズにおけるカナル&リバートラスト遺産顧問

Vol.12

正確な情報発信の中で、歴史を見つめるきっかけに

Vol.11

「ものづくりの街・北九州」への愛着と誇り--"シビック・プライド"を呼び起こしてくれた世界文化遺産登録

Vol.10

世界遺産登録決定祝賀会レポート(@ドイツ・ボン)

2015年6月28日から7月8日まで、ドイツ・ボンにて第 39 回世界遺産委員会が開催され、「明治日本の産業革命遺産」の世界遺産登録が決定しました。

今回は、世界遺産登録決定祝賀会の様子をお伝えいたします。

Vol.9

使いながら保存する-「稼働遺産」の保存・活用に新たな道を拓く

阪神高速道路株式会社 取締役兼常務執行役員

(一般財団法人産業遺産国民会議 理事)

Vol.8

港湾法の体系で、世界遺産の保全を担保する

Vol.7

近代化を切り拓いた長州ファイブと試行錯誤の痕跡を残す萩の資産

Vol.6

日本の「ものづくり」「産業」の原点を伝える「明治日本の産業革命遺産」

Vol.5

日本の近代工業化を石炭産業によって支えた三池エリア

Vol.4

国家、社会のため、広い視野と使命感を持って試行錯誤しつつ挑戦し続けた「明治の産業革命」の意義

文部科学省 生涯学習政策局 生涯学習総括官

前 内閣官房 内閣参事官

Vol.3

「鉄は釜石から八幡へ」 近代製鉄発祥の地から誇り高き文化を伝える

Vol.2

強く豊かな国家を目指して 薩摩藩主島津斉彬が築いた『集成館』

一般財団法人産業遺産国民会議 理事

島津興業 相談役

Vol.1

産業国家日本の原点 『明治日本の産業革命遺産』を次世代へ

「九州・山口の近代化産業遺産群」世界遺産登録推進協議会 会長/鹿児島県知事